2025-10-16 来源:通达融媒

10月14日,通辽市黑土地保护性耕作传来高产捷报——在奈曼旗干旱半干旱风沙区,经人工实测与专家确认,当地玉米亩产折合标准水后达1148.66公斤,刷新东北地区同类生态条件下保护性耕作单产纪录。

此次测产成果丰硕:科尔沁区百亩示范田平均亩产1126.76公斤,三个县级千亩高标准应用基地平均亩产1027.18公斤,李家围子村级基地更实现连续三年“吨粮田”。

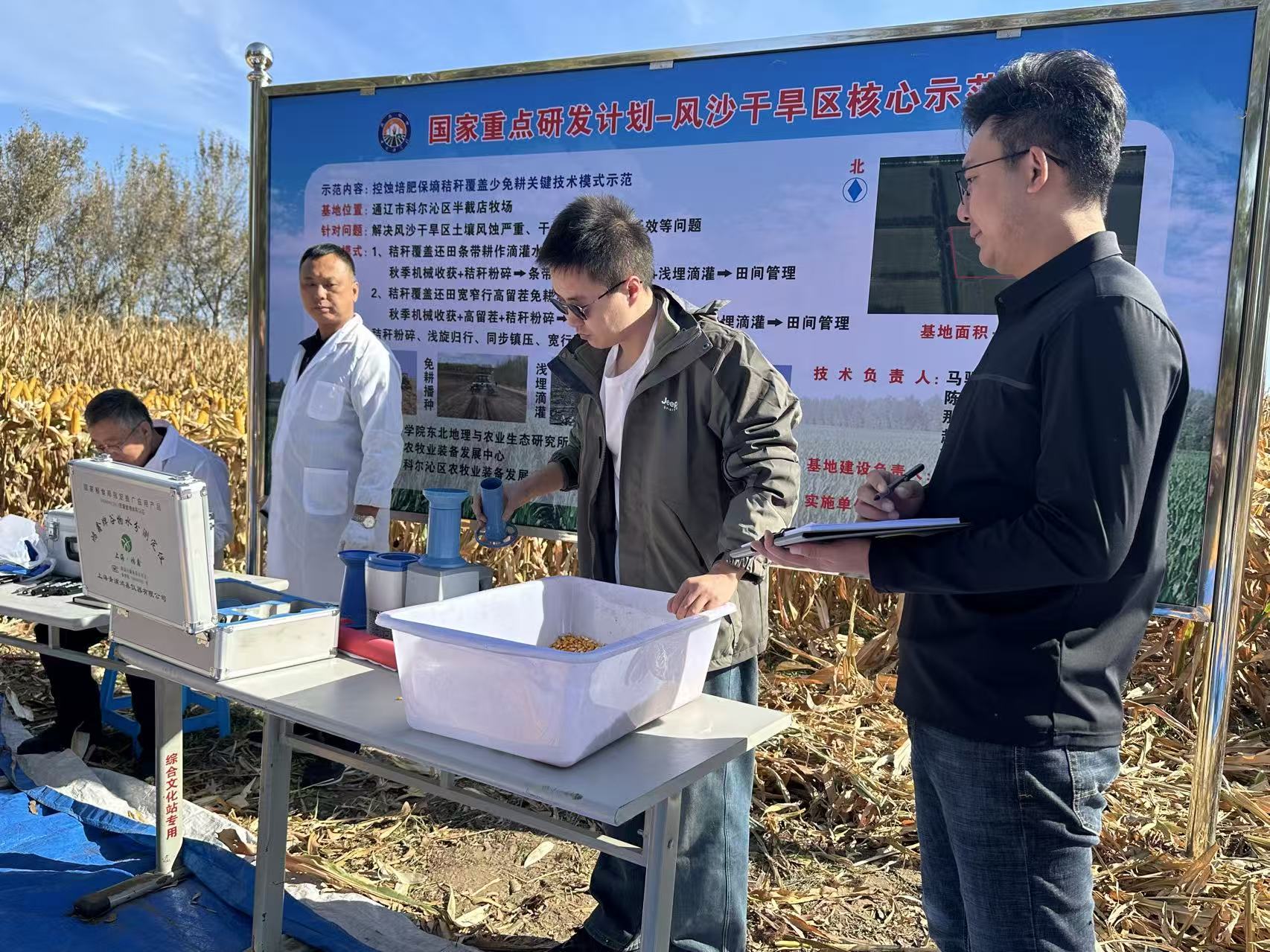

对所有样本进行称重。韩云玲 摄

高产背后,是通辽市对保护性耕作技术的系统优化。当地未简单堆砌技术,而是将合理密植、水肥一体化、归行条耕、免(少)耕播种等关键环节无缝衔接,构建起逻辑严密的增产体系——归行条耕打造高标准苗床,免耕播种同步铺设滴灌带,水肥一体化实现精准供养,在治理耕地“变薄、变瘦、变硬”问题的同时,推动产量跨越式增长。

对玉米进行水分测量。韩云玲 摄

“我种了200亩地,用了黑土地保护性耕作模式,成本降了,地还能保水保肥、防风固沙,都是实打实的好处!”种植户徐贺的话道出了技术带来的实惠。

中国科学院东北地理与农业生态研究所重大项目办主任崔明星介绍:“试验地是中科院与内蒙古政府联合启动的‘黑土粮仓’科技会战样地。我们采用条耕、水肥一体化滴灌、适当密植及优选品种等技术,第一年测产亩产就达1126公斤,而对照田仅846公斤。这一成果既创下高产,也为农民作出示范,希望更多农户采用这项技术,助力国家粮食安全,实现自身增收增产。”

试验田玉米果穗硕大紧实,籽粒饱满。韩云玲 摄

通辽市农牧业装备发展中心副主任那日苏表示:“保护性耕作技术可主控风蚀,秸秆还田能提升地力,秸秆覆盖可节水,这些措施既提高黄玉米产量,又保障其品质。”

截至目前,通辽市已连续六年累计实施保护性耕作885.39万亩,建成14处高标准应用基地,打造出生态保护与粮食高产协同并进的“通辽方案”,为同类地区提供了可复制路径,也为国家“藏粮于地、藏粮于技”战略写下生动注脚。

记者 韩云玲 胡雨童

责任编辑:王良玉

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · tongliaowang.com