2025-07-21 来源:实践杂志社

在内蒙古草原与东北平原的过渡地带,通辽市以“中国黄牛之乡”的美誉,在肉牛产业的赛道上跑出了令人瞩目的加速度。

从2023年牧业年度385万头的牛存栏量,到2024年度395.5万头的牛存栏量;从“科尔沁牛”地理标识的深入人心,到“全国肉牛产业第一重镇”的战略定位,通辽用几十年的深耕,构建起一个覆盖良种繁育、养殖、加工、流通的全产业链生态,其发展路径既是中国农牧区特色产业崛起的缩影,更藏着传统畜牧业向现代化跨越的密码。

人们不禁要问,通辽肉牛产业,“牛”在哪?

科尔沁牛群。(通辽日报 张启民/摄)

“牛”在资源好、体系全,肉牛产业基础牢固。

通辽肉牛产业的崛起,首先得益于天赋异禀的自然条件。作为世界著名的肉牛养殖黄金带,这里的农牧结合经济类型区为肉牛生长提供了天然沃土。但仅有资源还不够,通辽的独特之处在于将资源优势转化为体系优势——通过构建良种繁育、标准化养殖、饲草料保障等八大体系,让“散养”变“精养”,“单打独斗”变“集群发展”。

种质资源是产业的“芯片”。通辽深谙此道,建成2个国家级肉牛核心育种场和1个国家级种公牛站,年供种能力超300头,冻精产量达300万支。在2024年农业农村部发布的“中国肉牛基因组选择指数”前100名中,通辽占30头,遗传育种推广综合水平全国第一,这意味着每3头顶尖肉牛中就有一头流淌着通辽的“基因”。这样的种源优势,为产业发展注入了底层动力。

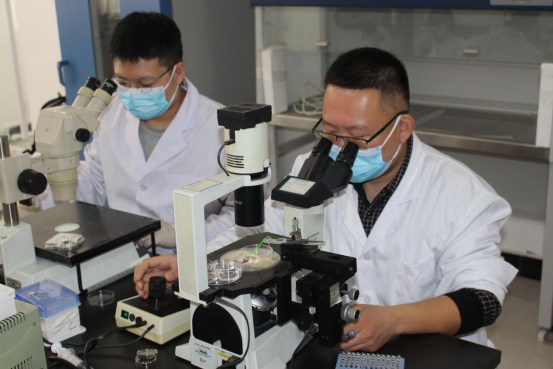

内蒙古科尔沁肉牛种业股份有限公司实验室工作人员正在进行牛胚胎的清洗以及切割。(内蒙古科尔沁肉牛种业股份有限公司/提供)

养殖规模是产业的“基石”。2024年,通辽肉牛饲养量超550.8万头,占全国比重4.9%,出栏量和牛肉产量稳居全国地级市首位。其“小规模、大群体”的模式极具特色:19.6万户养殖户覆盖全市52%的农业户数,其中82.7%为30头以下的散户,但通过741个专业合作社和2038家规模养殖场的串联,形成了“户繁企育”的协作网络。科左后旗95.19万头、科左中旗77.59万头的存栏量,印证了这种模式的生命力。

粮草保障是产业的“命脉”。530万亩青贮、10万亩优质饲草、2000万亩玉米种植,以及69家饲料企业的500万吨年产能,构建起“种青贮、养黄牛”的发展思路。这种“以种促养、以养带种”的循环,让通辽在饲草料价格波动中始终保持稳定供应,为养殖端筑牢了成本“护城河”。

“牛”在“卖牛”更“卖品牌”,肉牛价值翻倍提升。

当产业规模达到一定量级,附加值的提升便成为破局关键。通辽的探索,在于打破“重养殖、轻加工”的传统路径,推动产业链向精深加工延伸,实现从“卖肉牛”到“卖牛肉”再到“卖牛肉食品”的三级跳。

屠宰加工能力的提升是重要支点。全市24家屠宰加工企业年屠宰能力达128万头,科尔沁牛业、明清肉制品等企业不仅实现“就地屠宰”,更开发出风干牛肉干、酱卤牛肉等10个大单品,产品特供北京奥运会、广州亚运会等重大赛事,远销中东、东南亚等海外市场。2024年,牛肉及副产品加工产值达43.57亿元,这意味着每头牛的价值在加工环节被放大了3-5倍。

品牌建设让“通辽肉牛”的价值看得见、摸得着。“科尔沁牛”注册农产品地理标志,“通辽肉牛”“通辽牛肉”区域公用品牌价值分别达267.8亿元、279.15亿元。这种品牌溢价的背后,是“绿色食品”“有机食品”认证的百余件产品,是第十七届全国牛业发展大会的平台赋能,更是从“养得好”到“卖得好”的思维转变。

科尔沁牛业生产的牛肉食品。(受访者/提供)

流通方式的创新让“好牛肉卖向全国”成为现实。8家大型肉牛交易市场年交易量178万头,交易额超150亿元,左中成峰、开鲁雨田等市场成为“买全国、卖全国”的枢纽。更值得关注的是数字化转型:电子交易、直播带货、大数据服务的引入,让通辽肉牛实现了牛交易、牛金融等“一站式服务”。

“牛”在立当下、谋未来,路径清晰信心满满。

任何产业的持续发展,都需破解成长中的烦恼。通辽肉牛产业也面临着价格波动、精深加工不足、同质化竞争等挑战。对此,《通辽市2025年全面建设全国肉牛产业第一重镇行动方案》给出了清晰答案:聚焦养殖标准化、经营产业化、管理数字化、营销品牌化,实施八大工程,推动产业从“规模领先”向“质量领先”跨越。

科技赋能是核心抓手。通辽农牧业发展中心的探索颇具前瞻性:“科尔沁肉牛”品种培育项目建立23个育种区、7个核心群,完成27个子课题研究,为品种优化提供科学支撑;“科技兴蒙”专项引入全基因组选择育种技术,检测母牛1311头,实现传统育种向分子育种的跨越;更具创新性的是粪菌虫融合转化项目,通过白星花金龟幼虫转化牛粪,既解决污染问题,又反哺饲草种植。

政策的精准发力为产业护航。通辽出台“1+4”扶持政策文件,并针对价格下滑在产业链关键环节精准补贴;2025年计划培育10个以上牛肉制品大单品,授权20个以上企业使用区域品牌……这种“后端发力、反弹琵琶”的思路,旨在通过加工端拉动养殖端,用市场需求倒逼产业升级。

利益联结机制的完善让农牧民共享发展红利。通过“小群体、大规模”的发展模式,106万农牧民从产业链中获益,占总人口1/3以上。2025年农企利益联结工程计划培育30条利益联结链,让“养牛”真正成为富民强市的支柱产业。

养殖场的科尔沁黄牛。(通辽日报 张启民/摄)

站在“全国肉牛产业第一重镇”的建设节点,通辽的意义早已超越地域范畴。它既是国家重要农畜产品生产基地的核心支点,也是农牧区产业融合的实践样本。

这片草原上的黄牛,承载着产业振兴、乡村繁荣的重任。唯有立足资源、深耕体系、拥抱创新,才能让特色产业真正成为区域发展的“压舱石”。

为中国肉牛产业的高质量发展提供更多“通辽经验”,通辽可谓“牛气冲天”!

责任编辑:马洪霞

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · tongliaowang.com