2025-08-21 来源:中国经济网

“有的同学会问,书上写的跟踪式光伏什么样?在这里就能看到,光伏阵列自东向西,每15分钟转动。这样一来,抽象的知识便具象化了。”近日,中国经济网记者跟随2025“新中有你”网络主题传播活动采访团来到鄂尔多斯市的达拉特光伏发电应用领跑基地,正好碰见了某研学机构的齐老师在带队考察。

孩子们围着转动的光伏板好奇提问,齐老师一边操作演示设备,一边结合课本知识讲解原理,让更多孩子在实地体验中了解新能源发电的奥秘,以及我国能源结构深度调整的生动实践。

今年一季度,我国风电光伏发电装机达到14.82亿千瓦,历史性超过火电装机。得益于所处地理位置和气候条件,鄂尔多斯位列一类风能资源区和二类太阳能资源丰富区,全年平均日照时数可达3000小时。近年来,鄂尔多斯早已不满足于坐拥“乌金之海”,而是向“追风逐日”拓展,大力开发“绿色富矿”。

达拉特光伏发电应用领跑基地。中国经济网 宋雅静/摄

向上走:沙漠里种出“光伏长城”

站在12层50米高的观景台上俯瞰,一块块光伏板连成一片,墨蓝色的“光伏长城”在阳光下熠熠生辉。一匹由19.6万块光伏板拼成的“骏马”闯入眼帘。“这张‘骏马’图,就是被吉尼斯世界纪录认证为全球最大的光伏板图形电站——‘骏马’电站。”达拉特旗能源局能源综合保障中心主任李凯指着不远处说道。

据了解,基地规划在建设过程中,始终把生态优先、绿色发展作为根本遵循,在开发利用库布其沙漠丰富的太阳能资源、广袤的土地资源的同时,采用“林光互补”建设模式,推动沙漠生态治理、现代能源经济、沙漠农林牧业、沙漠风情旅游多产业融合发展。

达拉特旗光伏发电应用领跑基地从2017年开始建设,目前全部建成投产,每年发“绿电”可达20亿度,年节约标准煤68万吨,年减排二氧化碳约165万吨、粉尘45万吨。李凯介绍,防沙治沙与荒漠光伏产业融合前景广阔。光伏基地通过“板上发电、板下修复、板间种植”的模式,有效改善了沙漠生态环境。此外,光伏板下种植耐旱作物和牧草,发展特色养殖业,实现生态治理与经济效益的双赢。

预计到2030年,达拉特旗新能源装机规模将达到3700万千瓦,综合治理面积292万亩。“现在都是智能化控制,将来希望能用AI机器人或无人机来巡检。”李凯表示,要构建“基地+企业+合作社+农户”多层次利益联结机制,同时培育壮大新能源全产业发展链条。

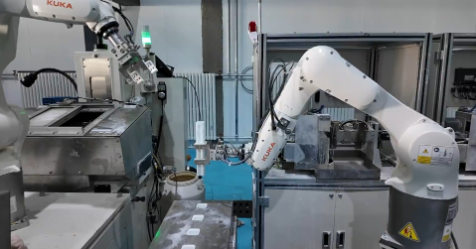

建亨奥能科技有限公司的生产车间。中国经济网 王凯/摄

向前进:产业链迎来“储能新秀”

光伏发电最大的特点是“看天吃饭”,用电高峰往往是傍晚太阳下山后,这种时间错配就像生产旺季的工厂突然断电一样让人头疼。说白了,光伏发电系统需要配备储能装置,电池就要发挥关键作用。

在电池领域,固态电池因“安全、环保”等特征被认为是储能“下一代技术路线”。不久前,一则消息引发关注,全球领先的720V高压固态钠盐电池,在位于内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗的建亨奥能科技有限公司正式量产。

走进生产车间,自动化机械臂有条不紊地高效组装电芯,工人则专注于进行最后的质检。“我们是本土成长起来的企业。”内蒙古建亨奥能科技有限公司副总裁郭文飞表示,“该电池在零下40℃到零上60℃的区间均可正常工作,且循环寿命长,循环次数可达7000次,采用固态陶瓷电解质,具有极高的安全性,即便遭遇枪击或碰撞也不会出现燃烧爆炸的情况,远超传统锂电的安全性能。”

据介绍,钠盐电池生产线采用全球领先的智能化制造技术,实现了从电极制备到电池组装的全程自动化,良品率突破85%。“一期项目建成投产后,将成为全球自动化程度最高、产业链条最完整、产能最大的钠盐电池生产基地,年产值可达30亿元,实现利税3.9亿元。产业链项目全部达产后,产值将超过百亿元,对于促进达拉特旗构建多能互补发展格局,完善新能源装备制造产业链具有推动作用。”郭文飞说。

北京大学鄂尔多斯能源研究院展厅。中国经济网 年巍/摄

向高攀:创新力寄望“深度求索”

壮大新兴产业,加快形成新质生产力,离不开科研机构的支持。

走进北京大学鄂尔多斯能源研究院展厅,充满科技感的大屏幕上展示着一个个顶尖人才团队及其最新科研成果。据介绍,研究院实施了北大首席科学家+鄂尔多斯属地首席助理+鄂尔多斯科研团队相结合的组织模式,确立了“新型储能”“分布式能源”“地下清洁能源资源”等9大研究方向。

2024年,由研究院主导的全国首个“零碳”机场项目在鄂尔多斯伊金霍洛国际机场落地,该项目以二氧化碳冷热工质为核心,实现航站楼100%零碳供能,建成后每年降低碳排放量超过1万吨。“实现能源结构多元化,寻找新的清洁能源资源是一个迫切任务。”北京大学鄂尔多斯能源研究院常务副院长马开华表示,“工业制氢的成本比较高,我们要通过研究和勘探,找到资源,然后把资源利用,围绕鄂尔多斯的产业布局进行应用。”

不仅如此,鄂尔多斯实验室、中国矿业大学(北京)内蒙古研究院、辽宁工程技术大学鄂尔多斯研究院……近年来,一批批新型研发机构相继扎根鄂尔多斯。同时,鄂尔多斯坚持“政产学研用”结合,为新技术落地搭建舞台。比如,作为连接鄂尔多斯下辖九个旗区的重要桥梁,“蒙科聚”采用“人才飞地”模式促进人才的自由流动与优化配置,拓宽了人才引进与合作的渠道。

向“新”发力。一个充满活力的鄂尔多斯,“追风逐日”的脚步不停歇。

(中国经济网记者年巍、宋雅静、朱晓航)

责任编辑:秦忠君

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · tongliaowang.com