2025-08-14 来源:通达融媒

在广袤的科尔沁草原上,哒哒马蹄声穿越千年时空,不仅见证了北方游牧民族的兴衰更迭,更沉淀出一座城市独有的文化基因。通辽,这座被誉为“中国马王之乡”的草原城市,正以马为媒,在历史传承与现代创新的交融中,书写着马文化的新篇章。

牧民挥杆驱赶马群

通辽的马文化根系深植于远古的草原游牧文明。作为北方游牧民族的核心活动区域,这片土地曾见证鲜卑、契丹、女真等族群的繁衍生息,而马,始终是他们生存与发展的 “第一生产力”。从游牧迁徙时的载重伙伴,到金戈铁马时的征战利器,马的身影贯穿了草原游牧文明的每一个关键节点。

骑手们策马扬旗庆盛会

蒙古族与马的羁绊尤为深厚。在逐水草而居的生活中,马不仅是代步工具,更被视为“忠诚的家族成员”。这种情感投射在文化基因中,催生出丰富多彩的马文化形态:赛马、摔跤、射箭并称的“男儿三艺”中,赛马以其速度与激情成为最具代表性的符号,彰显着草原民族的骁勇与豪迈;英雄史诗《江格尔》中,骏马与英雄并肩作战的桥段,将马的敏捷与忠诚镌刻进民族记忆;通辽境内发现的远古岩画里,栩栩如生的骏马形象更是直观印证了先民对马的崇拜,成为马文化历史悠久的“活化石”。

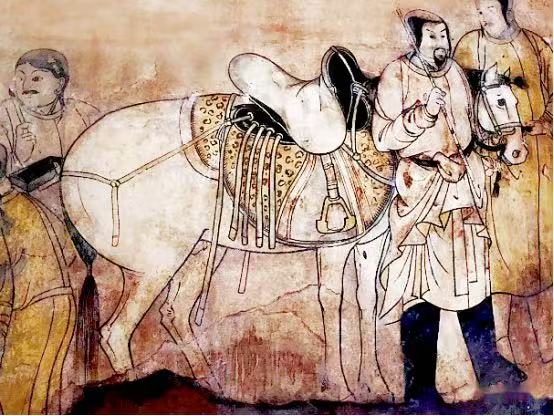

陈国公主墓壁画

通辽的养马史,是一部不断优化改良的进化史。建国前,当地主要饲养蒙古马,这种马体型虽不及西域马高大,却有着惊人的适应能力,能在-40℃的严寒中露天过夜、在戈壁滩上仅靠少量牧草维持体力,长途奔袭时甚至能连续数日不进食,被誉为“草原上的铁蹄”。

雪原中马群的动态之美

但随着时代发展,单一的蒙古马难以满足生产生活需求。建国后,引入三河、顿河等优质种公马,对本土蒙古马进行系统改良,最终培育出乘挽兼用型的科尔沁马。这一品种既保留了蒙古马耐严寒、善长途的坚韧特质,又融入了外来品种速度快、爆发力强的优势,成为草原上的“全能选手”。2009年,科尔沁马被正式列入《中国畜禽遗传资源志》,标志着其独特价值获得国家级认可。

夕阳下牧民挥杆引马

如今,通辽马存栏量达48851匹,其中科尔沁马31232匹,占比超六成,主要分布在科左中旗、科左后旗和扎鲁特旗。坚实的种群基础,为马产业的蓬勃发展筑牢了根基。而在科腾飞天马业等现代化企业的推动下,科尔沁马的培育正迈向“科技化时代”,通过基因检测、精准配种等技术,实现良种马保种与新型科尔沁马繁育的精细化管理,让古老品种在科学赋能下焕发新活力。

莫力庙苏木科腾飞天马业杯比赛中种马展示

在通辽,马文化从未只定格在历史典籍中,而是以鲜活的姿态融入日常。第二十六届哲里木赛马大会即将于8月16日至18日在科尔沁那达慕文化体育中心盛大启幕,这一延续数十年的盛会,早已成为通辽马文化的 “黄金名片”。

赛道上骑手们策马飞驰、竞争激烈

而在扎鲁特旗,“打马印”这一古老习俗仍在代代相传。“打马印”,是马群的“成年礼”,骑手们凭借智慧与技巧套住1至2岁的马驹,由德高望重的执印者用烧红的铁印在马身烙下独特印记,同时修剪鬃毛、完成骟马仪式。不同的马印代表不同牧户,既是产权的标识,更是牧民对马的珍视与期许。

牧民挥舞套马杆围堵马群

在通辽文化图景中,马与艺术的结合同样熠熠生辉。作为蒙古族代表性拉弦乐器,马头琴以马首造型承载着蒙古族对马的深厚情感,著名演奏家齐・宝力高的《万马奔腾》更是二者交融的典范乐曲。马头琴声时而急促如密集马蹄声,时而高亢似骏马长嘶,生动再现了万马驰骋的壮阔景象,引发观众强烈共鸣,成为马文化与音乐艺术结合的经典。

著名演奏家、马头琴大师齐・宝力高

马文化的繁荣,离不开政府的系统规划与产业赋能。近年来,通辽市立足“中国马王之乡”的品牌优势,以蒙古马精神为内核,构建“高端种源培育—标准化繁育—市场化推广”的全产业链体系。通过政策扶持引导企业与社会资本参与,举办常态化马术比赛,开发骑马体验、马文化博物馆等商业化旅游产品,助推马文化从“精神符号”转化为 “经济动能”。

科腾飞天马业作为招商引资重点项目,正是这一思路的践行者。该企业以科技为引领,布局马冻精生产、良种马交易等业务,同时联动文旅产业开发“马文化研学”“马术培训”等项目,形成“一产保种、二产增值、三产引流”的融合发展模式,为马产业注入现代化活力。

草原上万马奔腾的壮阔画面

从远古岩画中的骏马,到赛道上疾驰的科尔沁马;从牧民手中的马印,到悠扬的马头琴声,再到现代化的马产业园区,通辽马文化正经历着“传统与现代”的完美共生。随着马产业与文化、旅游、体育的深度融合,这座草原城市正探索出一条“以马兴业、以马兴城”的特色发展之路。

记者 斯琴 实习记者 闫薇燃 图片来源网络

责任编辑:向宇

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · tongliaowang.com