2025-07-16 来源:通达融媒

西辽河的粼粼水波,映照着通辽最质朴的人间烟火。当文化节的欢腾与西辽河的脉动交织,这片土地的文化记忆、创作激情与生活热爱便有了具象的模样。在市井街巷的喧嚣中,在笔墨光影的碰撞里,在传承创新的探索中,诉说着通辽人与西辽河文化血脉相连的深沉热爱。

热爱源自如火情怀:烟火氤氲处,文化润民心

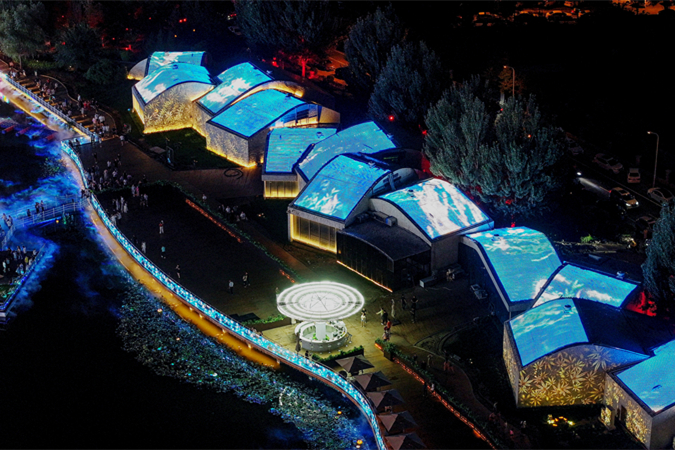

城市烟火气,最抚凡人心。于通辽的夏夜,走进悦来河文化旅游休闲街区,数字光影《城市之光》正将宇宙星河“泼墨”于场馆外墙,苍鹰掠过西辽河的远古流域,一只雄健的麋鹿入画,飞越辽河水,翻过丘陵山脉……沉浸式的光影叙事演绎人类文明的发展历程,科技感十足的画面引得过往人群纷纷驻足拍照。

悦来河文化旅游休闲街区风光旖旎,游人如织共赏美景。张启民 摄

“通辽的夜景越来越有文化味儿,不光有美食,还能体验到西辽河的历史底蕴,真是休闲的好地方。”正在打卡的市民吴显笑着说。

这里的故事不止于视觉,夜色愈浓,街区灯火愈盛。钢琴曲如泉水流淌,与烧烤香气、啤酒泡沫相融,织就夏日独有的惬意;河畔光影交错,将游人带入亦真亦幻的境地。“悦来十二境”融合文化、科技、研学、夜游等多元业态,全方位打造全国首个民俗民艺创新型“沉浸式线性体验空间”。连续两届文化节,非遗制作、文创潮品等业态接连入驻,让西辽河文化的深邃底蕴化作触手可及的市井烟火。这场全民参与的“燃夏”文化季,正是西辽河文化最鲜活、最温暖的当代注脚。

热爱可达无限可能:创作攀高峰,精品绽芳华

文明的馈赠,终将写就时代的答卷,西辽河文化源远流长,为通辽文艺创作提供不竭灵感,催生出一批又一批无愧于时代的精品力作。通辽市充分挖掘西辽河文化、非遗民俗等独特资源,积极打造西辽河文化节、哲里木版画等具有鲜明地域特色的文艺品牌,深化西辽河文化的研究阐释、文艺创作,推动文化资源优势转化为发展优势。

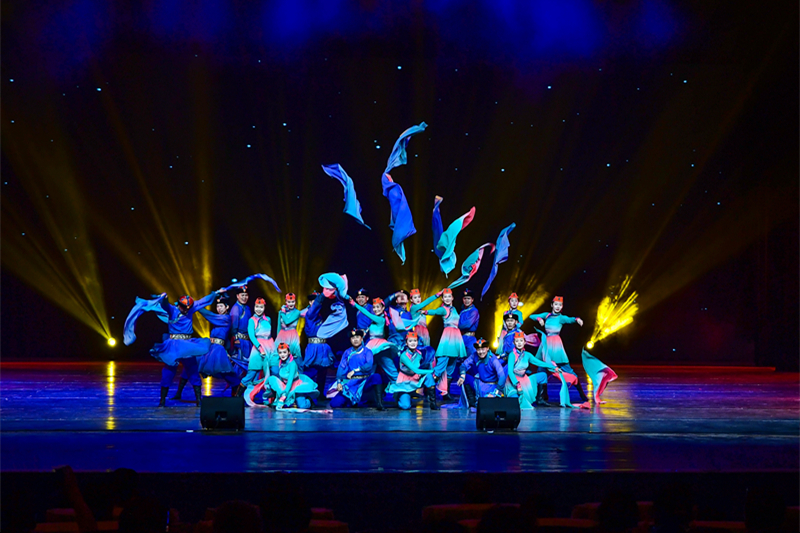

演员们以舞姿展现独特魅力,传递热烈真挚情感。张启民 摄

2024年,通辽文艺创作迎来“西辽河现象”,《彩云飘落的地方》荣获“戏剧中国”歌舞剧类最佳剧本;《遥远的歌》入选第十四届全国美术作品展览版画作品展;歌舞剧《荞麦花开》获自治区艺术发展专项资金重点扶持;舞蹈《安代》亮相央视;话剧《马走日》在内蒙古艺术剧院上演,2025年该剧获自治区“五个一工程”优秀作品奖。

学术研究与艺术创作并蒂花开,通辽市举办西辽河文化研讨活动,召开“北疆文化·通辽作为”文化文艺工作交流座谈会,开展40余场书画、非遗、摄影展览活动。积极参与自治区“北疆文化神州行”活动,组织哲里木版画、霍林郭勒市乌兰牧骑查干乐团在全国各地开展巡展巡演。

与内蒙古日报社联合举办“日出西辽河”——北疆文化大型全媒体传播活动,全媒体产品被170余家区内外媒体刊播转载,全网点击量2.32亿+,入选全区2024年度宣传思想文化工作优秀创新案例。这些成果的背后,是通辽人对西辽河文化的热爱与执着。

热爱可抵漫长岁月:传承赋新能,文脉续绵长

让文化不仅“活”起来,更要“火”起来,是通辽传承西辽河文化的不懈追求。

霓虹夜色里,烟火气正浓。张启民 摄

数字赋能激活古老文化。通辽市精心打造的“从西辽河到大中华”数字馆,用6个单元116件数字文物,以沉浸式互联策展形式讲述通辽大地多元一体的文化进程。观众可以漫步云端与文物互动,观看3D数字文物、聆听文物背后的故事,近距离感受那份来自远古的震撼与魅力。这不仅是对西辽河深厚历史的敬意,更是运用先进数字化技术让古老文化焕发生机。

非遗传承延续着手工的温度。市级科尔沁版画非遗传承人李范义,四十余年以刀为笔,创作《万马奔腾》《花吐古拉》等百余幅作品。“不能让祖宗传下来的手艺在我们这里断了。”这是李范义常挂在嘴边的话。自2000年起,他主动承担培养人才的重任,推行“师傅带徒弟”培养模式,手把手教授版画、雕刻等核心技艺,如今更带着版画进校园、进景区,与学校合作开课,让更多人感受草原文化的独特魅力。

“8・18”哲里木赛马节。张启民 摄

节庆活动让文化浸润生活。“8・18”哲里木赛马活动万马奔腾,草原那达慕喜迎八方来客;西辽河流域文物精品展珍品荟萃,穿越时空感受古老土地的文明脉搏;科尔沁传统文化展览、乌兰牧骑精品节目展演、“西辽河之光”惠民文艺演出……一场场盛宴,让西辽河文化融入日常,成为百姓生活的一部分。

西辽河水静静流淌,通辽的烟火气持续升腾。这份对文化的深沉热爱,早已融入通辽人的血脉,成为城市发展的精神动力。这条滋养此地八千年的河流,早已把文化基因编码进通辽人的日常,在这片生机盎然的热土上,在那永不停歇的、对美好生活的热望里。

记者 包乌云

责任编辑:向宇

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · tongliaowang.com