2025-04-29 来源:

南宝力皋吐博物馆坐落于科尔沁草原腹地,这座以新石器时代晚期遗址为依托的考古实证空间,正通过其馆藏的1500余件遗存,在岩石学与地理学的双重维度下,构建起解读北疆文化基因与西辽河文明密码的独特叙事体系。遗址所在的扎鲁特旗,恰处大兴安岭南麓草原与科尔沁沙地交汇的地理枢纽,其出土石器群的物质谱系不仅勾勒出史前技术传播的十字路口,更以岩石矿脉的微观密码印证着中华文明多元一体的宏观格局。

岩石叙事里的资源中枢

从岩石学视角审视,石器群的材质选择蕴含着深刻的地理空间叙事。透闪石软玉器物的微量元素与辽西牛河梁矿脉高度吻合,而玛瑙制品的结构则指向东北火山带的玄武岩热液成因。更值得关注的是,绿松石饰件的铜元素含量与中原二里头遗址出土物呈现显著相关性,这种跨越千里的材质流通网络,实证了严文明教授提出的"西辽河流域是史前资源交换中枢"的论断。遗址中38%的工具类石器呈现刃部磨损痕迹,其中骨梗石刃刀的燧石片硬度达到莫氏7级,与俄罗斯远东地区出土的同类工具形成技术呼应,揭示出草原先民对材质的认知已超越审美范畴,发展为基于地理环境的功能性选择。

技术交融中的在地智慧

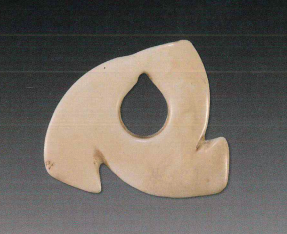

石器制作技术的地理烙印同样彰显文明交融的特质。玉斧的双面钻孔工艺与长江流域良渚文化的管钻技术存在工艺对话,而石骨朵的多面体研磨精度达到0.1毫米级,其五角星形制与山东大汶口文化的璇玑形玉器构成几何学关联。这种技术网络的交织绝非简单模仿,而是"经过草原智慧过滤的创造性转化"——遗址出土的煤精材质星形器,其十二面体结构符合黄金分割比例,却采用游牧族群特有的皮绳切割法成形,正是技术在地化的典型例证。

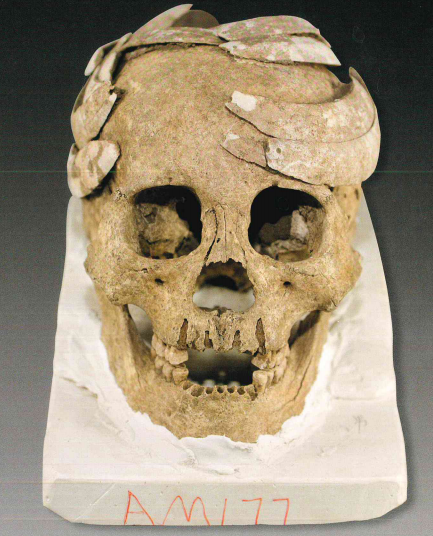

基因图谱里的文明根脉

石器群承载的文化基因密码,在西辽河文明的时空坐标系中愈发清晰。墓葬区出土的透闪石玉璧,其外径标准差控制在±0.3毫米以内,这种标准化生产模式与红山文化祭祀体系存在制度关联;而装饰类石器中的"人形陶壶",其孕妇造型的腹部曲率半径(R=39.2cm)精确吻合人体工程学原理,既延续了红山文化生殖崇拜的母题,又孕育出游牧民族生命哲学的雏形。印证了田明教授"北疆文化从来都是中华文明不可分割部分"的论断。

数字赋能的古今对话

当数字化技术赋予这些石器新的阐释维度,其文明价值获得当代性转化。在虚拟现实重构的场景中,参观者可直观感受燧石片镶嵌骨槽的毫米级精度,这种"科技考古"的叙事方式,恰如遗址出土的玛瑙鸟形器—自然形态与人工痕迹的共生,隐喻着传统文化与现代文明的对话。

多元聚变的文明基石

南宝力皋吐的石器遗存,最终指向中华文明共同体意识的深层结构。工具类石器38%的实用占比与装饰类60%的几何造型,构成物质文化的二元平衡;玉礼器与骨冠饰品的共存,演绎着礼制规范与草原美学的交融。这些沉睡五千年的岩石,既是地理环境造就的技术答卷,更是中华民族"多元聚变"的文明基石。在这片曾经的文化驿站上,岩石的分子结构与文明的基因图谱,正合力续写着"各美其美,美美与共"的时代新篇。

责任编辑:苏伦高娃

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · tongliaowang.com