2025-03-27 来源:

在科尔沁草原的腹地,南宝力皋吐遗址如一枚跨越时空的文化密钥,以出土的1500余件新石器时代文物,尤其是其独特的玉器群,为解读北疆文化基因与西辽河文明密码提供了物质化的注脚。博物馆不仅保存着距今4500-5000年前的文明印记,更通过玉器这一特殊载体,勾勒出中华文明多元一体格局在北方草原的生动实践。

实用主义的工具美学

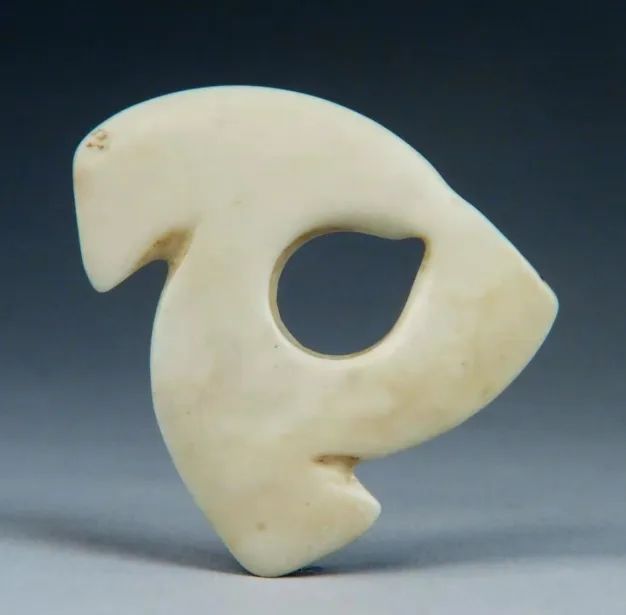

从考古学视角审视,南宝力皋吐玉器群呈现出鲜明的实用主义特征。遗址出土的玉斧刃部磨损痕迹、玉锛的加工面抛光工艺,与红山文化玉器以祭祀功能为主的特性形成鲜明对比。这种"工具美学"的倾向,恰如内蒙古文物保护中心主任吉平所言:"南宝先民将玉石材质的功能性开发置于首位,展现出草原文明特有的务实精神"。统计数据表明,工具类玉器占比达38%,而装饰类玉器中的几何造型占比超过60%,这种比例关系颠覆了传统认知中史前玉器以礼器为主的刻板印象。更值得注意的是,遗址出土的璇玑形白玉佩,其形制与山东大汶口文化玉器存在造型关联,而煤精材质的多角星形石骨朵,则与俄罗斯远东地区史前遗存存在工艺呼应,这种跨地域的文化元素交融,印证了严文明教授关于"南宝力皋吐是史前东西方文明中转站"的论断。

地理枢纽中的材质密码

玉器群的物质特性折射出西辽河文明的深层结构。遗址所在的扎鲁特旗,蒙古语意为"驿站",其地理区位恰处大兴安岭南麓草原与科尔沁沙地交汇处。这种特殊的地理格局,造就了玉器材质来源的多元性:透闪石软玉可能来自辽西地区,绿松石或源自中原,玛瑙则与东北火山带存在关联。材质谱系的地理跨度,与陶器中包含的小河沿文化、偏堡子类型、昂昂溪文化等多元因素,共同构成西辽河文明"兼收并蓄"的特质。正如郭大顺先生在2023年西辽河文化研讨会上指出的:"这种文化包容性不是简单的叠加,而是经过草原智慧过滤后的创造性转化"。

技术传播的十字路口

从文化传播维度考察,南宝力皋吐玉器的空间叙事具有特殊价值。遗址出土的玉管穿孔技术呈现两面钻孔特征,这与长江流域良渚文化的管钻工艺形成技术对话;骨梗石刃刀中镶嵌的燧石片,其复合工具制作理念又与西北地区齐家文化存在关联。这种技术网络的交织,印证了张铁男教授关于"西辽河流域是古代技术传播十字路口"的论断。更具深意的是,装饰类玉器中的人形陶壶,其女性孕育形象的审美表达,既包含红山文化女神崇拜的余韵,又孕育着后来游牧民族生殖崇拜的雏形,这种承前启后的文化基因,正是北疆文化保持生命力的密码。

数字赋能的文明解码

在当代文化阐释层面,南宝力皋吐博物馆通过3D动画、全息投影等数字技术,使静态玉器转化为动态文明叙事。当参观者凝视着360度旋转展示的"人"形陶壶,不仅能感知史前工匠的造型智慧,更能体会严文明所述"文物活化是增强历史信度的战略工程"的深刻内涵。这种阐释方式,恰如遗址出土的玛瑙鸟形器——未经雕琢的自然形态与人工使用痕迹并存,隐喻着传统文化与现代科技的共生关系。

玉器中的共同体基因

南宝力皋吐玉器群的文化意义,最终指向中华文明共同体意识的构建。遗址中既有中原礼制影响的玉璧、玉璜,又包含北方特色的骨玉复合冠饰,这种物质文化的"混血"特征,与王明辉团队通过DNA研究揭示的"西辽河流域古代人群双向渗透"结论高度契合。当我们在博物馆中看到玉器陈列,实际上是在阅读一部史前版的"中华民族多元一体"演进史——正如田明教授所言:"这些文物实证了北疆文化从来都是中华文明不可分割的组成部分"。站在西辽河文明探源工程的新起点,南宝力皋吐博物馆的玉器研究,不仅为理解北疆文化提供了物质坐标,更启示我们:中华文明的伟大,正在于其始终保持着多元因子的动态平衡。这些沉睡五千年的玉石,既是草原先民生存智慧的结晶,更是中华民族共同体意识的历史基石,它们跨越时空的文明对话,仍在续写着"各美其美,美美与共"的时代新篇。

责任编辑:苏伦高娃

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · tongliaowang.com