2024-06-30 来源:扎鲁特旗融媒体中心

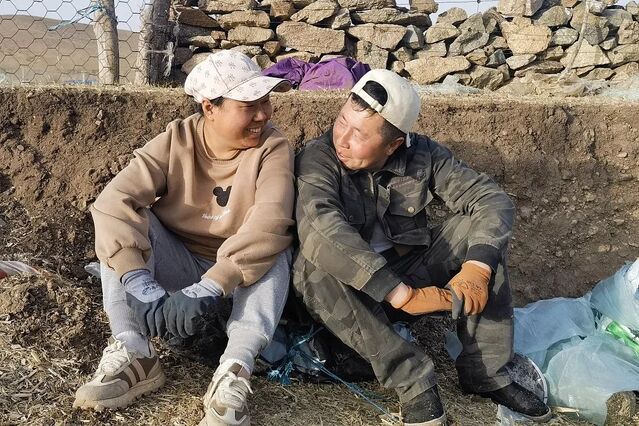

一次机缘巧合的机会,二人擦出爱情的火花,并走进婚姻的殿堂。家住扎鲁特旗乌兰哈达苏木乌兰哈达嘎查的蒙古族青年照那斯吐和汉族姑娘张新因为爱情,跨越了1500余公里,在这个最美山地草原结合为幸福的家庭。他们不忘初心、相濡以沫、幸福相守、孝敬父母、关爱邻里。

妻子张新是地地道道的汉族姑娘,祖籍山东胶州,据她说20多年从未来过内蒙古,因为机缘巧合,来到了内蒙古通辽市,“原来大家出行并不是骑马啊!”她打趣地说道。也正是因此她认识了本地小伙照那斯吐。俩人一见如故,温暖了彼此的心。2016年两人步入婚姻的殿堂,张新刚嫁过来的时候,听不懂蒙古语,好在丈夫普通话不错,虽然两人有地域、生活习惯的差异,但并不能影响两人之间的关系,反而丈夫会怕张新感到失落,无法融入家庭,更关注她的感受。

婚后这些年,张新已经会说简单的蒙古语,他们彼此之间的生活习惯、文化信仰早已相融相通。两人一起搞养殖、出去打零工,积极承担家庭责任,和睦邻里,入乡随俗,总被邻里夸奖“这山东媳妇真不错”。张新和丈夫照那斯吐用实际行动将一家人的心紧紧地交织在了一起,让两个不同民族的感情汇聚在民族团结大爱的长河里,静静地流淌。

张新不仅和丈夫相濡以沫,跟听不懂汉语的婆婆龙堂交流的也很顺畅。婆婆自从十多年前做过一场脑瘤手术后,常年卧病在床,与张新一家生活在一起。几年前又患上了尿毒症,随后相继出现了很多并发症。张新一边养牛羊,一边照顾婆婆,帮老人洗衣服、洗脚,十年如一日,如同对待自己的亲生母亲一般对待婆婆。她就像一棵枝繁叶茂的大树,年复一年地为每一个路过树下的人默默送去一片又一片绿荫,没有表白,不求回报。面对邻居和婆婆的称赞,她却总是淡淡地说:“我只是在尽儿媳的责任。”

老人怕张新刚来家里饮食不习惯,总是做两样饭。她年纪大了,虽然好多事情都记不清了,但是她总能清楚地记得儿媳的喜好。她说,“山东人爱吃面食,他们出去干活了,我就把做馒头的面发上,让她们回来能吃上一口热乎饭。”张新现在也喜欢上了内蒙的奶制品和咸奶茶,饮食习惯也早已越来越像了。虽然婆媳之间在语言交流上存在一定障碍,但久而久之,她们之间就有了一种默契。在日常的交流中,张新越发感到那种亲切感远胜过于语言,现在对方的一个动作、一个眼神就能了解彼此的心意。

谈及未来,夫妻俩信心满满。他们一家曾是嘎查里的贫困户,在各方的帮助下,通过“菜单式”扶贫模式购买两头牛,多年来依靠“大牛生小牛”循环发展,如今成功脱贫摘帽,一家人过上了好日子。“邻里之间的真情相助,远远超越了民族的差异。”张新说。在乌兰哈达苏木,像他们一样摘掉穷帽子,过上小康生活的蒙古族群众不胜枚举。长期在党的政策教育下,张新夫妇在思想深处已经深深地扎下了民族团结的种子。照那斯吐和张新同时也是村里各类大小活动的积极参与者。他们不仅自己践行民族团结,还带动身边的人一起参与。当苏木和嘎查组织民族团结相关活动时,他们总是积极响应,用自己的实际行动呵护着这颗民族团结种子。

心在哪里安放,人生就会在哪里出彩。张新一家并没有因为生活习俗、文化差异而产生烦恼,反而彼此深入了解,相亲相爱,把中华民族尊老爱幼、互信互爱展现得淋漓尽致。张新一家的幸福生活是各民族大家庭和谐共处的一个缩影。他们共同携手,用心、用爱,传承着各族人民永远一家亲的传统,用真情和行动浇灌着民族团结之花,在扎鲁特草原上开出一朵火红的“萨日朗”。

责任编辑:谢雨廷

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · tongliaowang.com