2020-05-11 来源:

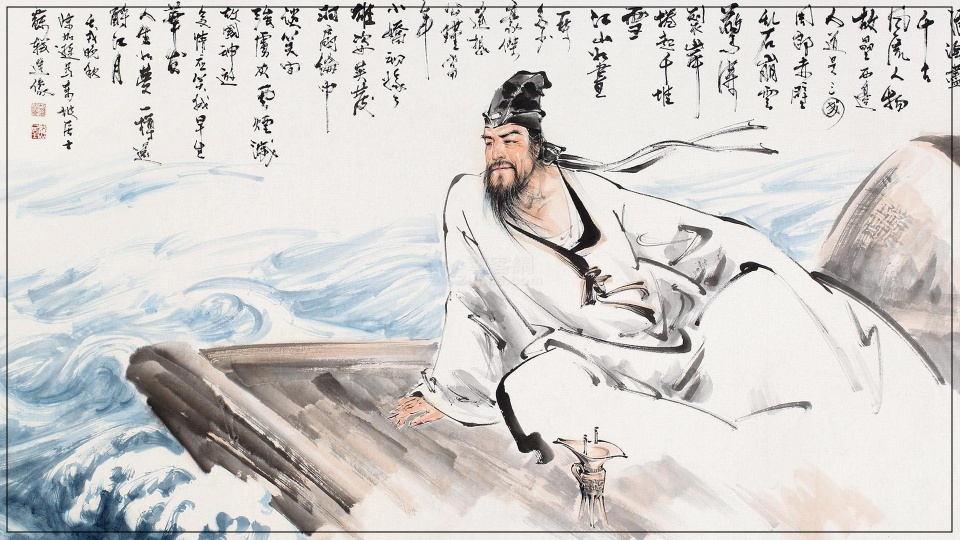

苏轼为什么号东坡?让我们慢慢道来这位千古文豪和土地的渊源吧。

他不会忘记那一年——宋神宗元丰三年(公元 1080年),他在那块名叫东坡的土地上开始尝试做一个农民。

苏东坡开始农业生产的第一个动作,应该是“煽风点火”,因为那些枯草,枝枝柯柯,弯弯曲曲,缠绕在土地上,拒绝着庄稼生长,苏东坡觉得既刺手,又棘手。于是他在荒原上点了一把火。今天我们想象他当时呼喊与奔跑的样子,内心都会感到畅快。因为他不只烧去了地上的杂草,也烧去了他心里的杂草。自那一刻起,他不再患得患失,而是开始务实地面对自己生命中的所有困顿,他懂得了自己无论站立在哪里,都应当从脚下的土壤中汲取营养。火在荒原上燃起来,像有一支画笔,涂改了大地上的景物。大火将尽时,露出来的不仅是满目瓦砾,竟然还有一口暗井。那是来自上天的犒赏,帮助他解决了灌溉的问题。这让苏东坡大喜过望,说:“一饱未敢期,瓢饮已可必!”那意思是,吃饱肚子还是奢望,但是至少不必为水源发愁了。

苏东坡买来了一头牛,还有锄头、水桶、镰刀之类的农具,那是一个农民的笔墨纸砚,收纳着他的时光与命运。劳作时,苏东坡头戴竹笠,在田间挥汗。第一年种下的麦子在时光中发育,不断抬高他的视线,让他对未来的每一天都怀有乐观的想象。孔孟老庄、四书五经,此时都没了用场。他日复一日地观赏着眼前的天然大书,对它在每个瞬间里的细微变化深感痴迷。

苏东坡买来了一头牛,还有锄头、水桶、镰刀之类的农具,那是一个农民的笔墨纸砚,收纳着他的时光与命运。劳作时,苏东坡头戴竹笠,在田间挥汗。第一年种下的麦子在时光中发育,不断抬高他的视线,让他对未来的每一天都怀有乐观的想象。孔孟老庄、四书五经,此时都没了用场。他日复一日地观赏着眼前的天然大书,对它在每个瞬间里的细微变化深感痴迷。

我们没有必要把苏东坡的那段耕作生涯过于审美化,像陶渊明所写,“晨兴理荒秽,带月荷锄归”,因为对于苏东坡本人来说,他的所有努力都不是为了审美,而是为了求生。我从小在城市里长大,不曾体验过稼穑之苦,也没有在广阔天地里练过红心,但我相信,农民是世界上最艰苦的职业之一。对苏东坡而言,这艰辛是具体的,甚至比官场还要牢固地控制着他的身体。他不是“不为五斗米折腰”,而是天天要为五斗米折腰,折得他想直都直不起来。但他是对土地折腰,不是对官场折腰。

土地是讲理的,它至少会承认一个人的付出,一分耕耘,几分收获。所以他的劳动生涯再苦再累,心是自由的。土地征用了他的身体,却使他的精神得到了自由。在这里,他无须蝇营狗苟、苟且偷安。官场培养表演艺术家,他们脸上可以变换出无数种表情,但没有一种表情是属于他们自己的。他们都是演技派,而苏东坡是本色派,他不会装,也装不像——他的表演课永远及不了格。官场上绝大多数官员都会认为,这世界上什么都可以丢,唯独官位不能丢;而对于苏东坡来说则刚好相反,如果这个世界一定要从他身上剥夺什么,那就把官位拿去吧,剩下的一切,他都舍不得丢掉。

苏东坡站在烈日下的麦田里,成了麦田里的守望者,日复一日地经受着风吹和日晒,人变得又黑又瘦。他的臂膀和双腿,从来也没有像这样酸胀,从酸胀转为肿痛,又从肿痛转为了麻木。而他的情绪,也由屈辱、悲愤,转化为平淡,甚至喜悦。

那喜悦是麦田带给他的——那一年,湖北大旱,幸运的是,苏东坡种的麦子,长势旺盛,芒种一过,麦子就已成熟。

这是田野上最动人的时刻,苏东坡一家在风起云涌的麦田里,抢收麦子。他让妻子用小麦与小米掺杂,将生米做成熟饭。

他吃得香,只是孩子们觉得难以下咽,说是在“嚼虱子”,夫人王闰之则把它称作“新鲜二红饭”。但苏东坡心中的自我满足是无法形容的,因为他经历了一次神奇的萃取,用他艰辛而诚实的劳动,把大自然的精华萃取出来。

这段时间,为他留下最多文字的就是书信尺牍。他说:“我现在在东坡种稻,虽然劳苦,却也有快乐。我有屋五间,果树和蔬菜十余畦,桑树一百余棵,我耕田妻养蚕,靠自己的劳动过日子。”

林语堂在《苏东坡传》中写到: “苏轼最可爱,是在他身为独立自由的农人自谋生活的时候。”我猜元丰三年刚被贬到黄州的苏轼,肯定不会这么觉得。天性幽默的他如果听到林语堂这句话,多半会来一句: 来来来,锄头给你,地你来种,这份可爱送你!

在写给友人孔平仲的诗里,他这样描述:“去年东坡拾瓦砾,自种黄桑三百棵。今年乂草盖学堂,日炙风吹面如墨。开垦、种田、收割、盖房……“”苏轼成了地道的农民,他那文人和士大夫的一面似乎渐渐远去,他对这片小山坡的感情越来越深。在自己开垦的土地上,他种上黄桑、小麦,虚心向附近的农民请教种庄稼的事,他从邻居那里移栽树苗,从四川老家托人捎回菜种。他像个真正的农夫一样辛勤劳作,花费大量精力修建鱼塘、水坝,喝自己酿的酒,吃自己种出来的粮食。劳而有获,心中欢喜,他这样对朋友写道:某现在东坡种稻,劳苦之中亦自有其乐。有屋五间,果菜十数畦,桑百余本。身耕妻蚕,聊以卒岁也。有朋友拿野菜招待他,他说:“人间有味是清欢”。过去他峨冠博带,手里捉的是笔杆子,现在他拿的是农具,头上戴的是农民的草帽。他也不再执着于朝堂上致君尧舜。

在写给友人孔平仲的诗里,他这样描述:“去年东坡拾瓦砾,自种黄桑三百棵。今年乂草盖学堂,日炙风吹面如墨。开垦、种田、收割、盖房……“”苏轼成了地道的农民,他那文人和士大夫的一面似乎渐渐远去,他对这片小山坡的感情越来越深。在自己开垦的土地上,他种上黄桑、小麦,虚心向附近的农民请教种庄稼的事,他从邻居那里移栽树苗,从四川老家托人捎回菜种。他像个真正的农夫一样辛勤劳作,花费大量精力修建鱼塘、水坝,喝自己酿的酒,吃自己种出来的粮食。劳而有获,心中欢喜,他这样对朋友写道:某现在东坡种稻,劳苦之中亦自有其乐。有屋五间,果菜十数畦,桑百余本。身耕妻蚕,聊以卒岁也。有朋友拿野菜招待他,他说:“人间有味是清欢”。过去他峨冠博带,手里捉的是笔杆子,现在他拿的是农具,头上戴的是农民的草帽。他也不再执着于朝堂上致君尧舜。

不久之后,他给自己起了一个别致而带乡土气的称号:东坡居士,有了苏东坡这样一个流传更广远的名字。应该说,幸好分给他的是城东的坡地,而不是城西的大坑,否则今天我们可能就有了一个叫苏西坑的文豪。

责任编辑:王鑫

校对:王鑫

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · tongliaowang.com