2017-06-14 来源:中国通辽网

内蒙古通辽哈民史前聚落遗址位于内蒙古通辽市科左中旗舍伯吐镇东南约15公里,遗址总面积达17万多平方米。曾因出土大量非正常死亡的人骨遗骸而轰动一时的哈民遗址,2014年度的发掘面积为1000平方米,共计清理房址13座,墓葬1座、灰坑4座,出土遗物近千余件。出土的部分玉器的器形与辽西地区红山文化的同类器十分接近,这对于进一步探讨新石器时代考古学诸文化之间的关系具有重大的意义。哈民忙哈遗址的考古发掘,填补了中国东北地区新石器时代考古学文化的空白,被评为"2011年度全国十大考古新发现"之一。

2010年5-9月,因通(辽)-霍(林河)铁路复线改扩建设,内蒙古文物考古研究所会同通辽市科左中旗文物管理所组成联合考古队,由内蒙古文物考古研究所牵头,对铁路沿线进行文物调查,这期间发现了附近正在被盗掘的哈民遗址。鉴于遗址保存现状堪忧,内蒙古文物考古研究所迅速上报国家文物局,经批复后对遗址进行了局部的抢救性考古发掘。 2011年内蒙古文物考古研究所联合吉林大学边疆考古研究中心对哈民遗址进行了大面积有计划的科学考古发掘工作。

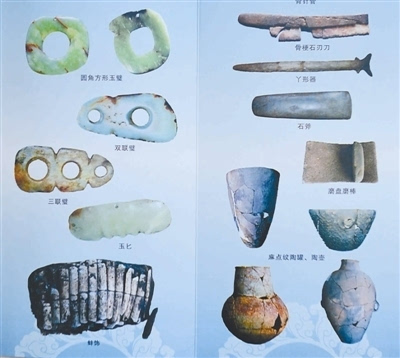

经过两年的考古发掘,共清理出房址43座,墓葬6座,灰坑33座,环壕1条,发掘面积达4000余平米。出土近千件珍贵遗物,包括陶器、石器、骨器、蚌器和玉器等。特别重要的是在7座房屋中发现了较完整的房屋顶部木质结构,再现了新石器时代半地穴式房屋的构筑框架情况,这在国内史前考古当中都是极其罕见的。此外,在其它几座房址当中还发现了凌乱堆弃的大量人骨遗骸,其中一座房址内有多达97具人骨遗骸,反映了当时复杂的部落生存景象,对于深入研究新石器时代当地原始居民的社会结构、政治关系以及生活方式提供了极为重要的实物资料,具有极其重大的学术研究价值。

哈民遗址房屋居址平面成排或成组分布,一般呈东北—西南走向,门道朝向一致,为东南向,排列比较整齐。房址都是半地穴式,平面呈“凸”字形,有长方形门道和圆形灶坑。房屋平面多呈圆角方形,或圆角长方形,穴壁较直,面积多在10~40平方米不等。穴壁存高0.1~0.9米。门道多呈斜坡状槽形,门向集中在130°至140°之间。灶坑位于居室中部偏南,平面多为圆形,斜壁平底,内部包含大量的灰烬和烧焦兽骨残渣。居住面及四壁多经过烧烤,呈红褐色,居住面局部发现少量柱洞。居住面上普遍散布有丰富的遗物,包括生活用具、生产工具以及装饰品等。生活用具多为陶制品,如罐、壶、盆、钵等盛储器。生产工具一般常见有石制品,如磨盘、磨棒、斧、锛、凿、杵、锄及球等实用器。装饰品多见骨、蚌饰件和珍稀的玉器。

其中有7座房屋因火烧后完整或局部的保存了房屋顶部的木质构架结构痕迹。根据木质构架结构遗痕清理出来木质结构的形态和现象,几乎可以复原房屋顶部的原始形状。清理结果显示,屋顶是由檩、椽等呈层捆绑、扣合构成,形成坡状的梁架式屋顶,清理结果基本展示了原房屋的基本结构与形状。此外,还有3座房址颇为奇特,房内出土有大量人骨遗骸,其现象极其触目惨烈,当是草草敛尸后聚葬。遗骸呈现出凌乱、破损和焚烧等迹象,其中40号房址内可辨识不少于97具人骨遗骸,骨骸部分有火烧痕迹。经现场鉴定多为妇女和儿童。

作为灵魂归宿的墓葬,古人的丧葬习俗通常可以理解为现实生活的缩影,例如,墓葬的分部与布局、墓葬的排列与走向等,与这些对应的可以是家族或家庭的一些构成情况。哈民的墓葬仅发现6座,散布于房址之间。除了3号墓葬发现于11号房址内,其它墓葬都是土坑墓。6号墓葬为圆形土坑竖穴墓,其余的均为长方形土坑竖穴墓,墓穴较短浅。葬式除了6号墓葬是三人仰身屈肢葬之外,其余墓葬都是单人仰身叠肢葬。墓葬内几乎不见随葬品。

哈民遗址清理出土的灰坑也较少,其平面形状呈圆形、椭圆形、圆角方形和不规则形。坑体多为平底和圜底。灰坑内出土遗物较少,仅见陶片、动物骨骼和蚌壳等。

钻探并结合探沟等方法,初步确定了哈民遗址北区的环壕走势和形状。哈民北区环壕为东西长350、南北宽270米,呈椭圆形封闭状的聚落环壕。环壕沟体截面呈梯形,壕深0.6~0.8米、宽1.2~2.1米,壕沟内填土为疏松的黑褐色花斑土,包含少量陶片、动物骨骼、蚌壳及人骨等。根据现象分析,到了这一时期,这类环壕的实际功能仅仅具有象征意义。

作为盛储器出现的陶器在哈民遗址最主要的器形有以麻点纹为特色的筒形罐、壶、钵、盆等,多数成组出现。此外还有少量的丫形器、陶饼、彩陶片等。陶质绝大多数为砂质陶,还有少量的泥质陶和夹砂陶。泥质陶和夹砂陶的发现数量较少,皆为陶片,陶质坚硬。此外,泥质红陶还见有少量的彩陶片,所见纹饰有横向条形黑彩纹和弧线对顶三角黑彩纹。

哈民遗址发现的石器多为石质工具。制法以琢制和磨制为主。器类有磨盘、磨棒、饼、斧、锛、凿、砍砸器、环状器、杵、镞、叶等。从石器的岩性看,主要有石英石、石英砂岩、鞍山岩、硅质灰岩、燧石、玛瑙、玉料等。根据生产工具的组合关系来看,哈民遗址的先民们,应当是从事以农耕为主,兼具捕捞和狩猎的经济模式。

骨角蚌器除了用于生产工具,多数制作成装饰品,由于这类物质是有机质,保存下来的数量通常不很多。一般多见器形有锥、针、镞、匕、刀及坠饰。这类遗物还为我们提供了一些自然环境、古气候等方面的信息。

玉器在8000千年前就成为人类精神生活中不可或缺的奢侈品,也被认为是通天理地、晓谕鬼神的惟一载体。哈民遗址玉器见于个别房址内,其中的一座房址(37号房址)出土有圆角方形、圆形玉璧、双联璧、玉环、玉钺、玉坠饰等,出土玉器质感细腻温润、造型精美,这对于解释了古代人类生活习俗、审美情趣以及宗教信仰提供了重要的实物资料。

初步推断,哈民史前聚落遗址所处时代当为距今约5500年左右,大体与红山文化晚期相同。

责任编辑:沃婉晴

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · tongliaowang.com