来源: 发布时间:2025-04-21

为深入贯彻习近平法治思想,依法落实党中央关于推进城市精细化治理的决策部署,通辽市人大常委会将《通辽市早夜市管理条例》(以下简称《条例》)列为2025年立法审议项目。为确保《条例》精准契合地方实际,起草工作小组创新采用“线上+线下”双轨调研模式,并通过问卷调查广泛征集民意。

一、立法调研方法论:双轨数据采集与民生诉求精准捕捉

为精准把握早夜市治理的痛点与需求,起草工作小组采用“消费者+经营者”双维度调研模式,构建起覆盖双主体、双链条的治理数据库。

针对经营者群体,起草工作小组成员单位深入全市早夜市现场发放问卷,并同步在市场微信群推送电子问卷二维码,实现“指尖填报”,累计回收有效问卷519份,覆盖农副产品、食品经营等六大业态,重点了解从业年限、证照办理、设施需求等核心诉求;消费者群体则聚焦线上渠道,依托科尔沁区、开发区镇街居民微信群,基层立法联系点、立法咨询顾问、市人大机关工作群定向投放电子问卷,回收有效样本667份,全面掌握消费习惯、安全隐患感知及管理建议。充分发挥政务新媒体矩阵优势,广泛吸纳市民意见,切实提升立法调研的覆盖面与参与度。

调研数据表明,早夜市作为城市经济民生的重要载体,其规范化管理需求迫切,需通过立法统筹发展和安全、权利与义务、秩序与活力之间的关系。

二、市场主体画像:消费与经营群体结构特征

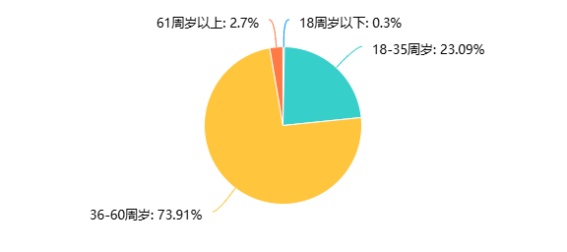

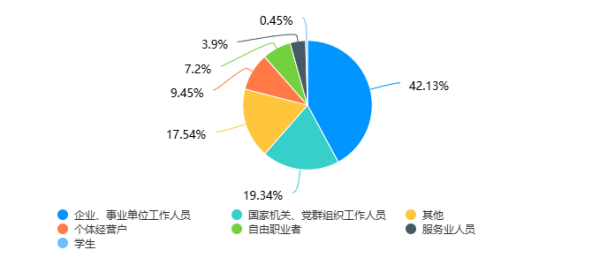

消费者群体呈现“三为主”特征:以36-60岁中青年群体为主(73.91%)(如图1),以企业事业单位职工(42.13%)(如图2)和中等收入群体(月收入3000-6000元占45.43%)(如图3)为主,反映早夜市作为市民日常生活消费核心场景的定位。

图1:消费者年龄构成

图2:消费者职业构成

图3:消费者收入构成

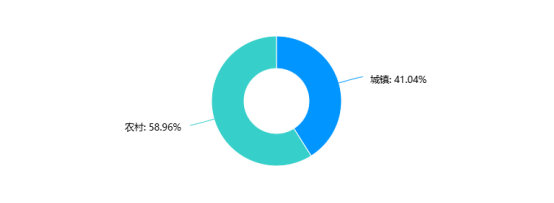

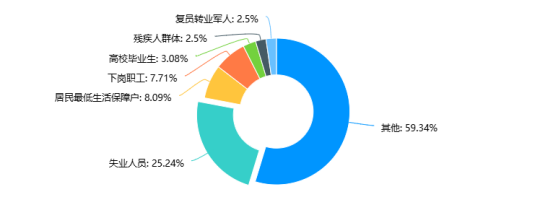

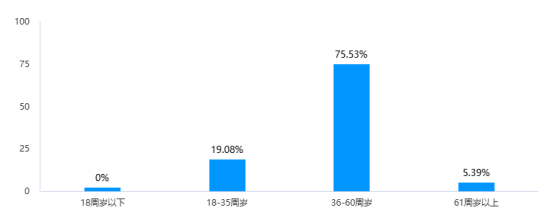

在经营者群体中,农村户籍占58.96%(如图4),超四分之一为失业人员,残疾人、低保户等特殊群体占比40.66%(如图5),75.53%的经营者为36-60岁的劳动人口(如图6),凸显早夜市在促进就业、保障民生方面的兜底作用。

图4:经营者来源构成

图5:经营者群体构成

图6:经营者年龄构成

早夜市作为城市经济与民生的交汇点,在管理过程中必须直面消费者与经营者的需求错位:消费者群体对公共安全(如食品安全、卫生环境)与生活品质(如噪声管控、交通秩序)的刚性需求,与经营者群体对经营自主权(如区域划定、证照简化)及成本控制(如摊位费合理性)的迫切诉求之间存在天然张力。这种结构性矛盾本质上是城市治理中“民生需求升级”与“经济活力释放”的深层博弈。

三、市场运行现状:集聚效应显著与治理短板并存

(一)集聚效应显著

当前消费者对早夜市整体满意度达70.77%,九中早夜市、沈铁夜市等主要市场呈现显著集聚效应,超六成消费者基于便利性选择“离家近”市场,单次消费集中在50-200元区间(55.62%),农副产品类(81.41%)与食品类(58.62%)构成消费主体。这组数据表明,早夜市已深度融入市民日常生活,既是满足民生需求的“菜篮子”“便利店”,也是城市经济活力的“毛细血管”。

经营者端数据显示,45.66%采取早夜市复合经营模式,从业六年以上的经营者占比超半数,凸显其作为“民生就业蓄水池”的重要功能。数据背后,早夜市不仅承担着保障“米袋子”“菜篮子”的基础功能,更通过灵活经营模式创造了稳定的就业岗位,为农村转移人口、失业人员等群体提供了生计支撑。

(二)治理短板待补

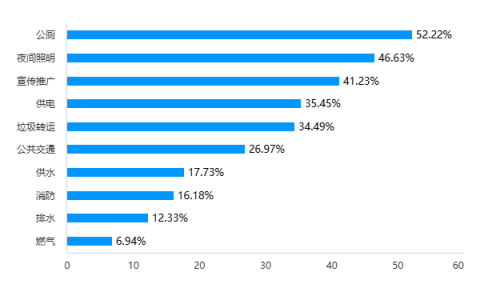

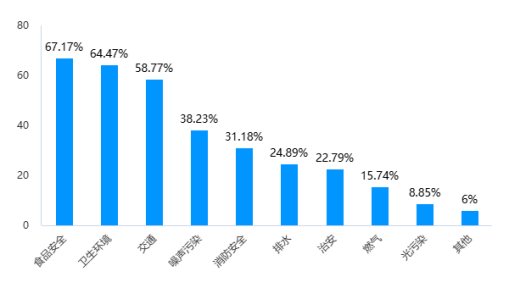

尽管早夜市在稳就业、促民生方面成效显著,但其治理体系与群众日益增长的美好生活需要仍存在差距。消费者反映的三大隐患——食品安全(67.17%)、卫生环境(64.47%)、交通问题(58.77%)(如图7),与经营者提出的公厕(52.22%)、夜间照明(46.63%)、垃圾转运(34.49%)(如图8)等需求形成治理对标,揭示基础设施与监管体系待完善。

图7:消费者反映的隐患

图8:经营者需求

值得注意的是,消费者普遍支持强化开办者责任,78.86%要求严格准入登记,73.76%赞成配备环卫设施,并对无证经营(71.81%)、噪声扰民(73.76%)、占道经营(60.87%)等禁止行为(如图9)形成高度共识。经营者群体中,96.15%缴纳摊位费,91.71%认可费用合理性但仍存在8.29%认为缴纳费用不合理,这反映现有收费机制具有群众基础。关于经营者纳税事宜,在此前召开的座谈会中,早夜市开办者曾表示经营者无需纳税,但从调查问卷结果来看,有3.66%的经营者表示在早夜市经营过程中曾纳过税,这揭示可能存在重复纳税现象。

图9:消费者认为早夜市应当禁止的行为

在此背景下,立法需以问题为导向,既通过明确开办者主体责任、规范经营行为回应消费者诉求,又通过完善基础设施配套、优化收费监管保障经营者权益,最终实现早夜市从“简单集聚”向“高质量发展”的转型升级。

四、法治框架构建:立法导向与制度设计重点

(一)构建分级分类监管体系。依据《中华人民共和国食品安全法》、国务院《城市市容和环境卫生管理条例》,对食品经营等高风险业态实施“备案+抽检”双轨制,对农副产品等低风险业态推行告知承诺制,建立经营者信用档案与失信联合惩戒机制,强化事中事后监管。

(二)创新柔性监管执法方式。落实《中华人民共和国行政处罚法》过罚相当原则,建立“首次违法警告、二次整改复查、三次依法处罚”的渐进式执法模式,对轻微违规行为实施“包容期”管理,降低经营者制度性交易成本,实现宽严相济的法治化监管。

(三)强化公共服务法治保障。将早夜市基础设施纳入城市发展规划,重点推进“三个一工程”(每个市场配备1处标准化公厕、1套智能照明系统、1支专业保洁队伍),切实解决消费者反映的如厕、照明、环境卫生等问题,提升公共服务水平。

(四)完善民生权益双向保护机制。探索“公益摊位+市场化摊位”双轨配置,对低保户、下岗职工等特殊群体实施摊位费减免政策;建立消费者权益先行赔付制度,实现经营者权益与消费者权益的双向保护,强化民生保障力度。

(五)优化空间布局与交通治理。根据消费者提出的“禁设敏感区域”诉求,在条例中明确早夜市设置“负面清单”,禁止在学校、幼儿园周边设点,避开城市主干道等交通拥堵节点;建立交通疏导联动机制,系统性改善消费者关注的卫生环境和交通秩序问题。

(六)健全多元共治与权益平衡机制。设立早夜市管理委员会,吸纳消费者代表参与共治;平衡经营者诉求与消费者期待,健全矛盾纠纷多元化解机制,推动实现“规范有序、安全放心、繁荣活跃”的治理目标,为全国同类城市提供可复制的法治样本。

五、结语

制定《通辽市早夜市管理条例》是贯彻以人民为中心发展思想的重要举措,是提升城市治理法治化水平的必然要求。通过立法明确政府、开办者、经营者三方权责清单,构建“政府主导、社会协同、公众参与”的治理格局,有利于破解当前食品安全监管缺位、环境卫生责任模糊、公共秩序维护乏力等突出问题,为保障群众“舌尖上的安全”、规范市场经营秩序、促进灵活就业提供制度保障。条例的出台将有效推动传统市集向标准化、规范化现代服务场景转型,对完善城市功能、激发经济活力、促进社会治理现代化具有重大现实意义,建议加快推进立法进程,确保制度设计既接“地气”更显“章法”。

> 要 闻 <

主办单位:通辽市人大常委会

邮箱:tongliaorenda@163.com